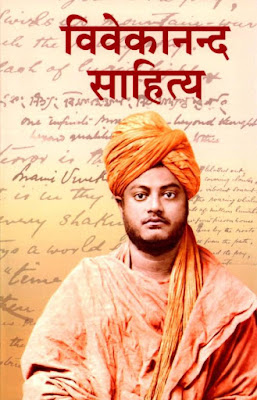

विवेकानन्द साहित्य सारांश

विवेकानन्द

साहित्य नामक पुस्तक को जब मैंने अपने हाथों में लिया, तब

सर्वप्रथम मैंने स्वयं से सवाल किया कि इस पुस्तक

का नाम विवेकानन्द साहित्य क्यों

रखा गया?

स्वामी

विवेकानन्द विलक्षण योगी,

सिद्ध सन्यासी, प्रखर एवं अतिप्रतिभा शाली दार्शनिक,

वेदान्त के महाविद्वान, मातृभूमि के तेजस्वी

देशभक्त, ओजस्वी एवं अलौकिक गुणों से अभिभूत साहित्यों एवं कविताओं के प्रणेता,

दैवी-शक्ति से अनुप्राणित वक्ता थे। वे एक सच्चे धार्मिक एवं

आध्यात्मिक पुरुष थे। वे श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे,

जिन्होंने शिकागो में विश्व- विख्यात वेदान्त संदेश एवं प्रेरणादायी भाषण दिया था।

इन तमाम विशेषणों से ज्ञात होता है कि स्वामी जी के सम्पूर्ण संदेशों को साधारण

मनुष्यों को समझ पाना असंभव सा प्रतीत होता है;

हालांकि विवेकानन्द जी की वाणी और प्रयुक्त शब्द,

गूढ रहस्यों एवं अनमोल विचारों को बड़ी सरलता से प्रस्तुत करते हैं। विषयों को

समझने कि उनकी शैली सर्वोत्तम है। कठिन से कठिन श्रुतियों को वे इस तरह समझ देते

हैं जैसे कोई बच्चों कि मनोरंजक कथा सुना रहे हो। उनके बताए हुए निर्देशों और

आदर्शों को हमें समझने में उतनी कठिनाई नहीं हुई क्योंकि पढ़ते वक्त हमें मालूम

नहीं होता कि हमपढ़ रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं।

जो

संदेशों को सरलता पूर्वक सर्वसाधारण को समझने में समर्थ हो साहित्य कहलाता है शायद

इन्हीं कारणों से पुस्तक का नाम विवेकानन्द साहित्य बिलकुल सटीक है। यह हो सकता है

कि अगर इस पुस्तक का नाम योग सूत्र, वेदान्त दर्शन अथवा आध्यात्मिक प्रवचन

रखा गया होता तो ज़्यादातर लोग इसे इसलिए नहीं पढ़ते क्यों कि वे समझते कि यह पुस्तक

तो योगियों, सन्यासियों के लिए उपयुक्त हैं। इस प्रकार कि धारणा से वे

विवेकानन्द के विशाल हृदय और महान विचारों को आत्म ग्रहण करने से वंचित रह जाते।

प्रकाशक

विभाग केवल प्रशंसा के पात्र ही नहीं हैं बल्कि वे अनन्त पुण्य के भागी हैं केवल

इसलिए नहीं कि उन्होने विवेकानन्द के विचारों को अनगिनत व्यक्तियों तक पहुंचाया है

बल्कि इसलिए कि उन्होने सम्पूर्ण संदेशों को मात्र 10 खंडों में पिरो कर अमूल्य

धरोहर स्वरूप उपलब्ध कराया है।

प्रथम

खंड के भूमिका में बताया गया है भारत सरकार ने 1984 ई0 से 12 जनवरी को राष्ट्रीय

युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करते हुए कहा “इस

बात को महसूस किया गया कि स्वामी जी के सिद्धान्त और वह आदर्श जिनके लिए वह

जिये और काम किया, भारतीय

युवकों के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा श्रोत्र

बन सकते है ”

जिस

समय स्वामी विवेकानन्द ने अपनी मातृभूमि के दिव्य संदेशों कों पूरे विश्व में

फैलाने उस समय हमारा देश परतंत्र था। गुलामी कि बेड़ियों से जकड़े हुए राष्ट्र में

उन्होने जामलिया, तमाम झंझावातों के बीच अध्ययन किया,

अपने गुरु दिवि ज्ञान प्राप्त कर सत्य का साक्षात्कार

किया इतना सबकुछ हासिल करने के बावजूद उन्हें अपनी मातृभूमि की दुर्दशा देखकर सहन

नहीं कर पाये और चल पड़े सम्पूर्ण मानवता को झकझोरने,

जगाने के लिए। ताकि मनुष्य बेहोशी और अज्ञान रूपी नींद में अपना अनमोल जीवन नष्ट न

करे। उन्होने आह्वान किया – “हे

आर्य पुत्र !हे ईश्वर की संतानों ! उठो जागो और तबतक चलते रहो,

जबतक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाय।”

प्रत्येक

मानव जीवन का लक्ष्य मुक्ति और सत्य एवं परमानंद की प्राप्ति । इसलिए सारी

ज़िम्मेदारी स्वयं तुम अपने कंधे पर लो। यहाँ कोई कार्य असम्भव नहीं। कठिन से कठिन

कार्य को तुम कर सकते हो क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने तुम्हें वे सारी शक्तियाँ

दे रखी है, सिर्फ स्वयं को पहचानने की देर भर है कि तुम सर्वशक्तिमान हो

क्यों कि तुममें वही ईश्वर अव्यक्त रूप में विद्यमान है ।

20वीं

शताब्दी के आरंभ में जब स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष चल रहा था,

हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं ने स्वीकार किया कि स्वामी जी के भाषण तथा कृतियों ने

उन्हें मातृभूमि की सेवा और स्वतन्त्रता के लिए तन और मन से समर्पित होने की

प्रेरणा दी है। उदाहरणतया वे अपने भाषण में कहते हैं कि एक वयोवृद्ध अध्यापक

द्वारा पढ़ाई गयी एक सदाचार की पुस्तक में से हमें एक पाठ कंठस्थ कराया गया था,

जो मुझे आज तक स्मरण है।

गाँव

की भलाई के लिए मनुष्य अपने कुल को छोड़ दे,

देश

की भलाई के लिए मनुष्य अपने गाँव को छोड़ दे

मानव–समाज

की भलाई के लिए मनुष्य अपने देश को छोड दे।

विश्व

की भलाई के लिए मनुष्य अपना सर्वस्व छोड़ दे।

जिन

आदर्शों को स्वामी जी ने सदा ऊंचा रखा, जिन संदेशों को स्वामी जी ने सम्पूर्ण

विश्व को समझाया, जिन विचारों से स्वामी जी ने अतुल्य

भारत के नैतिकता की नींव रखी और सत्य, शांति,

समन्वय एवं सेवा की महत्ता पर जिन धार्मिक सामाजिक और बौद्धिक दृष्टि कोण से

प्रकाश डाला है वह विश्व मानवता और मातृभूमि के अदम्य प्रेम को दर्शाता है। उन

सबसे भारतीय जनमानस को अभिसिंचित करना परम आवश्यक है स्वामी विवेकानन्द सच्चे

आदर्श स्वरूप खासकर युवाओं के लिए महान मार्ग दर्शक स्थापित हैं। जरूरत सिर्फ इतनी

है कि उनके समन्वयता–संतुलन रूपी मंत्र को आत्मसात कर साहसपूर्वक अपना कर्म करें।

हमारे कर्म स्वार्थ रहित हो और हम सहिष्णु बने रहने के लिए प्रयत्नशील रहें।

आगे

हम स्वामी जी को लेकर इस बात कि चर्चा करेंगे कि उनका उद्देश्य लक्ष्य क्या था?

उन्होने किन किन से कार्य किया? मानव–समाज को उन्होने किया दिया?

उनकी दर्शनिकता आधुनिक परिपेक्ष्य में किन किन दृष्टिकोण से उपयोगी है और क्यों

उपयोगी है? उनके विचारों का हम किन-किन क्षेत्रों में उपयोग कर सकते हैं ?

उनकी भाषण शैली कैसी थी ? उनके भाषण से विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा?

विवेकनन्द से भारत ने क्या क्या प्राप्त किया?

उनका छोटे, बड़े और समकक्ष के प्रति कैसा आचरण व मनोभाव था?

उनके पत्रों को पढ़कर किन-किन पर चिंतन करने की आवश्यकता है ?

दूसरों को समझाने, बतलाने के क्रम में उनकी मनोदशा कैसी

रहती थी? देश के अंदर या बाहर उन्हें किन किन हालतों से गुजरना पड़ा ?

उन्होने जीवन में संघर्षों पर विजय कैसे प्राप्त किया?

अब जबकि हमलोगों ने उनके साहित्यों को पढ़ लिया है,

हमारा क्या दायित्व है ? हमें किन किन बातों का चिंतन कर उसे

योजना और कार्यों में परिणत करना चाहिए?

अपने

गुरु श्री राम कृष्ण की अनुभूतियों के परिपेक्ष्य में वेदान्त के भव्य सन्देश का

प्रचार करना उनके जीवन का उद्देश्य था। इसके साथ ही प्राचीन परम्पराओं और अंतर्निहित

प्रतिभागियों के अनुरूप अपनी मातृभूमि को पुनः सशक्त

करना भी उनका ध्येय था।

चार

योगों के बारें में तथा अपने लेखों, पत्रों,

संभावनाओं, काव्य- कृतियों आदि में धर्म, धार्मिक मान्यताएँ, वेदान्त

के उत्कृष्ट विचार एवं दार्शनिक चिंतन सभी लोगों को

समान रूप से अमूल्य ज्ञान – विज्ञान दान दिया है।

उनकी रचनाएँ भावी- पीढ़ियों

के लिए अमूल्य धरोहर छोड़ राखी है।

भारत

एवं विदेशों में अपनी साधुता, स्वदेश-

भक्ति, सम्पूर्ण, मानव जाति के

आध्यत्मिक उत्थान एवं प्राच्य तथा पाश्चात्य के मध्य भ्रातृ भाव के

सार्वभौमिक सन्देश देकर समन्विता का पाठ पढ़ाया। वर्तमान कृतियों

या रचनाएँ जिसमें उनके अमृतमय विचार विद्यमान हैं उन ग्रन्थों का

समग्र अध्ययन की आवश्यकता के साथ साथ समयान्तर के परिपेक्ष्य लगातार संशोधन-

सम्पादन की आवश्यकता है । साथ ही यह परम आवश्य है कि अभी तक उनके बारे में

जीतने साक्ष्य मिले, उनके

विचारों कि मूल प्रति के साथ साथ अनुवादित संस्करणों

को संग्रहीत कर एक विश्वस्तरीय संग्रहालय

एवं पुस्तकालय कि स्थापना कि जय । इन विचारों को और आगे बढ़ते हुए यह

सोचने कि बात है क्यों न सम्पूर्ण भारत और विश्व से मेधावी युवकों को चुनकर उन्हें

स्वामी विवेकानन्द के विचारों एवं आदर्शों का चिंतन मंथन तथा अनुसंधान करने के लिए

प्रेरित किया जय। सिर्फ इसी लिए नहीं कि उन युवकों का कल्याण

हो, वेदान्त के विचार

जिंदा रहेंगे।

बल्कि

इसलिए सामान्य – साधारण लोग जो जिस

व्यापार या व्यवसाय में संलग्न

हैं उन्हें उत्कृष्ट चिंतन मिले, जीवन

संघर्ष पर विजय प्राप्त कर सके, एवं

समस्त मानवता सेवा,

सद्भाव, समन्वयता एवं स्वतन्त्रता के मार्ग

पर चल सके । विवेकानन्द सदृश्य वे वीर युवक इस महान कार्य का नेतृत्व करें।

स्वामी

विवेकानन्द के विचारों और वक्तव्यों से जिस सर्व्भोमिक सिद्धांतों कि सुगंध मिलती

है केवल उसी से दुखित एवं दुर्बल मानव को सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है ।

व्तव में वेदान्त के विचार ही मनुष्य मात्र का कल्याण कर सकते

हैं ।

आधुनिक

युग प्रगति शील प्रतियोगी राष्ट्र वादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त है । आधुनिक

वैज्ञानिक आविष्कारों का दौर न्यूटन की पीढ़ी से प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम उन्होने

ही भौतिक सिद्धांतों को दैनिक जीवन से जोड़कर नए दार्शनिक विचारधारा जिसका प्रमाण

गणितीय सोच ने मात्र 4000 वर्षों की यात्रा की किन्तु वैदिक विचार तो कई युग के

पूर्व से ही प्रचलित है । हिन्दुत्व दृष्टिकोण दोनों रूपों में (बहिर्मुखी-

अंतर्मुखी) सम्पूर्ण विश्व में अग्रणी रहा है। सारी विचारधाराएँ वेदों में

सन्निहित है । दूसरे पता चलता है कि प्राचीन कल में

भारत सभी विद्याओं ज्ञान और विज्ञान में सर्वोच्च पद पर आसीन था। किन्तु क्या वजह रही

उसके पतन का? यह सर्वविदित है कि

परिवर्तन संसार का साश्वत नियम है । आर्यों

को वेदों का ज्ञान प्राप्त होने पर

उन्होने केवल अंतरात्मा कि प्रगति कि ओर ध्यान दिया। बाह्य प्रगति कि ओर नहीं ।

साथ ही वह अपने नैतिक सिद्धांतों के वजह से दबा रहा । वह चाह कर भी बहिर्जगत में

रंग नहीं भर सका। धार्मिकता पर ध्यान देना और सामाजिकता

से दूर भागना उन्हें महँगा पड़ा। इसी

एक पक्षीय प्रगति के कारण पूर्व और पश्चिम के लोग अपूर्ण हैं और जब आज नवीन

आविष्कारों से संसार का आईना बदल चुका है और संभवतः उसका चेहरा

भी । इस विश्वव्यापी विघटनशील वातावरण में हिन्दू धर्म को आवश्यकता थी

एक ऐसी चट्टान की। जहां वह लंगर डाल

सके, एक ऐसी प्रामाणिक वाणी की,

जिसमें वह स्वयं को पहचान सके। इस प्रकार स्वामी विवेकानन्द हिन्दू धर्म के लिए

वरदान तो हैं ही साथ ही जो उन्होने हिन्दूवादी सोच को साहसपूर्वक संसार के सामने

रखा वह अभूत पूर्व है। भारतीय लोगों के प्रति जो

पाश्चात्य लोगों की धारणा थी स्वामी जी ने उस सोच को ना

केवल उखाड़ फेंका वरन जिस पाठ पर वे लोग अग्रसर है उसका

अंजाम बटलकर उन्हें अपने विचारों पर पुनः मंथन करने को विवश कर दिया ।

पाश्चात्य नैतिक आचरण, खान-पैन, पहनावा – ओढ़वा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हालाँकि

अधिकांश लोग स्वामी जी के संदेशों से सहमत और प्रवचनों से प्रभावित और

प्रेरित हुए फिर भी कुछ मंदमती लोगों ने स्वामी जी को मूर्तिपूजक एवं पाश्चात्य

संस्कृति का आलोचक समझा। स्वामी जी को विदेशों मे अनेक कष्टों के साथ

लोगों के हँसी – मज़ाक का पात्र बनना पड़ा। इनतु जब लोगों ने उनकी

विशुद्ध एवं विद्वतापूर्ण वाणी को सुना तो सभी स्तब्ध रह गए। सभी मौन हो गए। सभी

नतमस्तक हो गए। इसे वेदान्त के दिव्य सत्य का

प्रभाव कहिए जिसमें सभी धर्मों एवं सभी उपदेशों को अपने में समाहित करने का सामर्थ्य

है या मातृभूमि के तेजस्वी पुत्र जो भारतीय नैतिकता,

सेवापरायणता, बुद्धिमत्ता,(जिसमें

दार्शनिक – वैज्ञानिक – राजनीतिक तीनों विचार का

अद्भुत संयोजन) का प्रभाव कहिए। उनके संवादो की शैली

सर्वोत्तम है इसके कई कारण है- जैसे वेदों के शब्द,

शब्द ही नहीं, बल्कि सत्य की प्राप्ति के सूत्र है

ठीक उसी तरह विवेकानन्द के शब्दों या उनके

अर्थों से समझा जा सकता है की उनकी बातें व्यक्त और अव्यक्त विचारों को बड़ी सरलता –

सरसता पूर्वक रखते थे।हिन्दुत्व

में पूरे विश्व को प्रतिनिधित्व की क्षमता है ये विवेकानन्द चरित्र से सिद्ध है।

***

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें